秋风萧瑟,头发也开始“凋零”……

脱发,这个被视为中年“标配”的烦恼,正成为年轻一代的“暗伤”。这场无声的“头顶危机”不仅带来群体性焦虑,也无形中形成庞大且充满潜力的消费市场。为“脱发星人”提供专业科学的产品与解决方案,正从快消品的“流量密码”,升级为医药企业的“增长引擎”。

意略明消费品与大健康咨询事业部cbh(Consumer & Big Health)凭借“医药+快消品”双跨经验与敏锐的消费者洞察,精准刻画脱发人群画像,深入解码目标人群在问诊与购药旅程中的渠道分布与行为偏好,识别关键决策触点并制定沟通策略。

药企竞速上演“攻守道”

OTC深耕社媒沟通,处方药解构患者旅程

据cbh团队调研发现,消费者首次意识到脱发的平均年龄已降至26岁,且大多集中在23至30岁之间,甚至在婚恋前就有所显现。年轻人的脱发焦虑,催生了极具潜力的蓝海市场,吸引众多药企竞相布局。

在药物干预方面,脱发人群们更倾向使用外用OTC产品和中成药,处方药的认知度及使用率则较为有限。其中外用涂抹米诺地尔(OTC)、口服非那雄胺片(处方药)等以西药成分为代表的防脱产品占据市场主流。那这类产品是如何撬动脱发人群,驱动药企新增长?

以OTC领域的主流分子式米诺地尔为例,其成功关键在于在社媒渠道有效识别目标消费者,并通过精准的沟通策略推动转化。它们特别关注女性消费者,围绕“颜值焦虑”、“职场压力”、 “悦己理念”等核心痛点构建沟通内容,激发情感共鸣和购买动机。此外,同步针对男性与情侣进行沟通,但品牌会从“脱发高危职业”、“情侣送礼”、“相亲场景”等角度切入,拓宽沟通边界,挖掘细分人群需求。

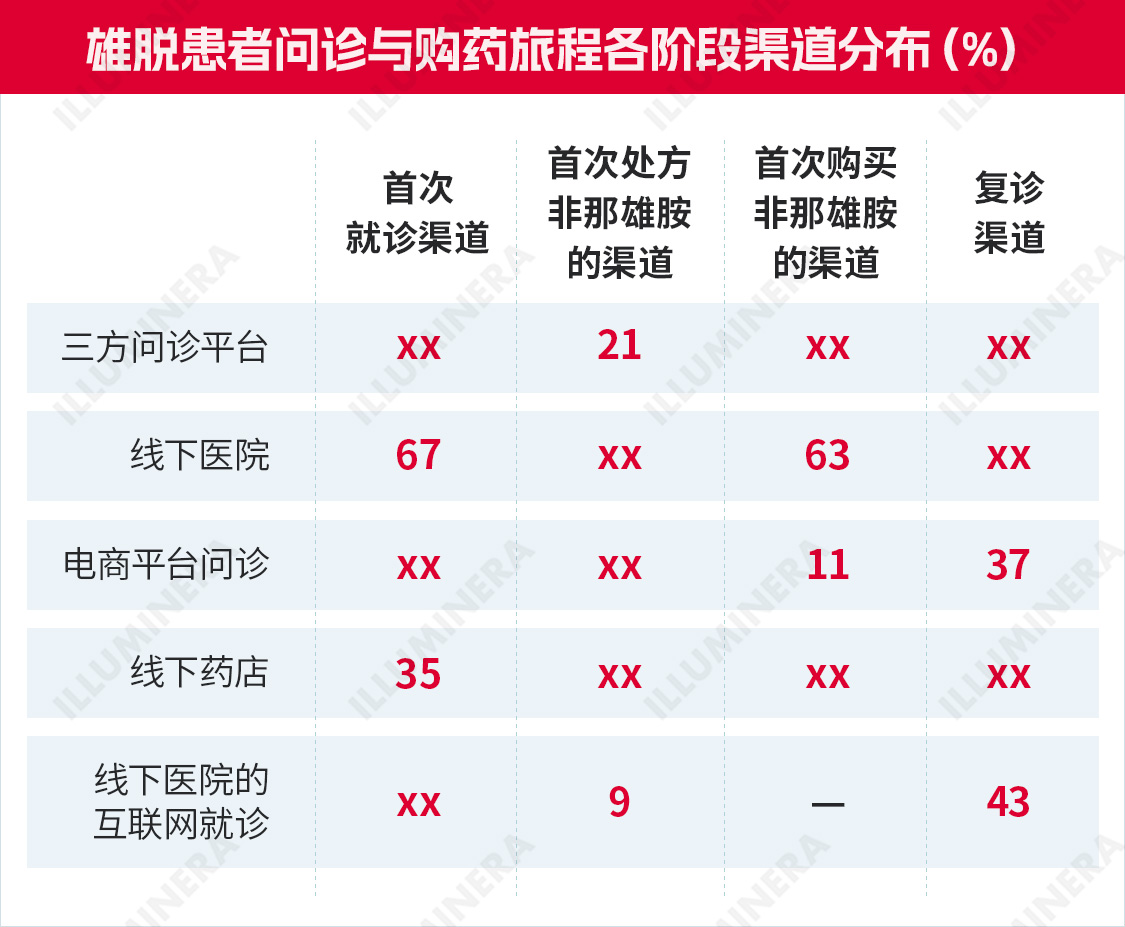

而在脱发处方药领域,品牌则更重视对患者从问诊到购药的全链路诊疗旅程研究。以雄激素源性脱发(简称“雄脱”)患者为例,超过60%患者仍倾向在线下医院进行就诊购药。但高达63%的患者在首次就诊时即采用多渠道问诊方式,即便在线下医院已完成医生沟通甚至获得处方后,仍有55%患者会继续就诊。值得注意的是,患者在线下医院完成首次购药的比例低于线下医院的首诊比例,部分患者流向线下药店、三方问诊平台等院外渠道。

发力院外新阵地,探索医药消费者化

在脱发、三高慢病、皮科、男科等具有消费属性的疾病领域中,患者自主决策力不断提升,医药消费者化趋势日益显著。面对新兴趋势的崛起,药企如何转化策略思路,重新定位自身角色?如何系统优化院外触点布局,精准识别目标患者,通过有效沟通推动销售转化?

基于在医药与快消领域的“双跨”项目经验,cbh团队建议,药企应树立“以患者为中心”的策略思维,从渠道、疾病管理、品牌等多维度构建医药消费者化商业模式:

渠道消费者化:深化院外渠道在疾病问诊购药过程中渗透深度,梳理不同疾病患者在院外渠道的信息获取路径与决策链路,识别关键影响因素;

疾病管理消费者化:提升患者在日常疾病管理中参与度,激发患者内在需求,通过“消费者化”的设计思路构建患者管理;

品牌消费者化:增强患者购药时对药物品牌的关注度,从患者视角出发,制定高效的沟通策略,提升患教效率。

此外,药企还需善于结合大小数据,辅以AI工具的敏捷能力,撬动丰富的数据资源,全面赋能患教内容优化、渠道转化提升和全链路生意追踪。通过对多渠道数据的有效整合,实现对产品核心KPI和业务表现的持续监测与科学评估。

END

在这场“头顶大战”乃至整个医药消费者化的全新战场中,药企想要真正把握增长主动权,就必须从“以医院为中心”的

传统思维,转向“以患者为中心”的战略布局。意略明凭借多元数据能力和敏锐深刻的消费者洞察力,助力医药企业系统规划医药消费者化路径,识别患者需求场景,深度理解患者逻辑与行为,锁定可持续增长的确定性。

如需了解更多业务详情,欢迎邮件至marketing@illuminera.com